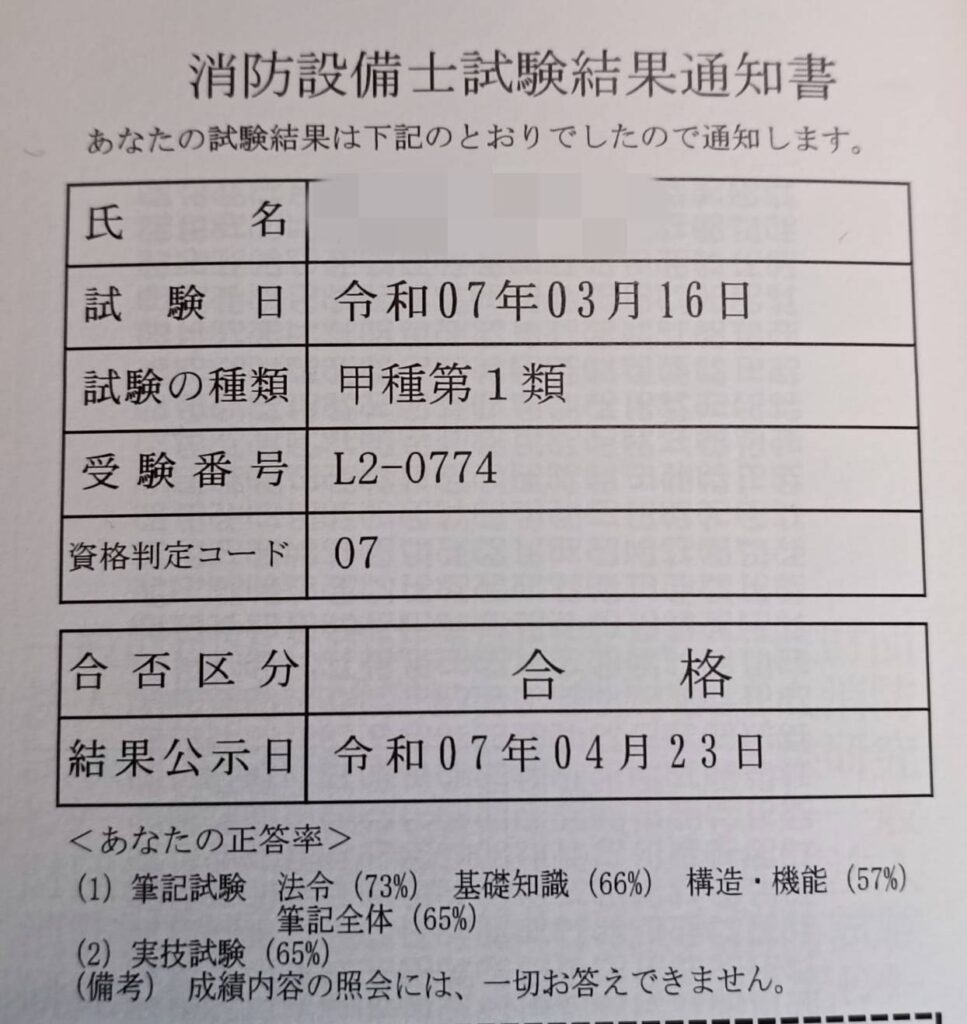

2025年3月16日に「消防設備士 甲1類」を受験し、2025年4月23日の結果発表で合格しました!

建築関係の知識や職務経歴がまったくない、完全ゼロからのスタートでしたが、合格できました。その勉強方法や体験をまとめます。

なお、結論は「公論出版の問題集を2周」です。

購入したテキスト

使用したテキスト・問題集です👇

【参考書】

■ラクラクわかる! 1類消防設備士 集中ゼミ(改訂3版)(オーム社)

パラパラと読んで、全体像の把握に使いました。

【問題集】

■消防設備士第1類 上巻(公論出版)

■消防設備士第1類 下巻(公論出版)

ほぼ過去問の内容なので、これを覚えれば合格できます。

消防設備士の問題は非公開で過去問は出回っていませんが、公論出版の問題集はほぼ過去問と言われるキーアイテムです。

参考書はなんでも良いですが、問題集は公論出版を購入することをお勧めします。

第2種電気工事士の免状で電気科目免除

甲1類は、「電気工事士」や「電気主任技術者」の免状を持っていると電気分野の問題が免除されます。

私は第2種電気工事士の免状を使って、電気分野10問(22%)を免除しました。

本試験の問題数はこうです👇

■筆記

消防関係法令(共通) 8問

消防関係法令(類別) 7問

基礎的知識(機械) 6問

基礎的知識(電気) 4問

構造・機能等(機械) 10問

構造・機能等(電気) 6問

構造・機能等(規格) 4問

■実技

鑑別 5問

製図 2問

※試験時間は3時間、電気免除の場合は2.5時間。早い人だと1時間強で終わり、時間は余裕があります。

筆記は全45問で電気分野は10問(全体の22%)あります。この免除を使えば、本試験(甲1類)の勉強が少しだけ楽になります。

※ちなみに甲4類の場合は、電気分野22問(全体の49%)も免除できたので、ものすごく効果的でした。

甲4類合格体験は👇

合わせて読みたい

消防設備士甲4類ーゼロからの独学合格

第2種電気工事士の合格体験は👇

合わせて読みたい

第2種電気工事士の独学合格体験記【筆記】

勉強時間

勉強時間は1日3~4時間を1.5ヶ月ほど。

なお、消防や建築の経験はゼロなのですが、甲4類を2ヶ月ほど前に合格しています。「消防関係法令(共通)8問」の知識がある状態でのスタートです。

勉強内容

第2種電気工事士や甲4類ではYouTube動画がとても有効でしたが、甲1類には良質な動画がありませんでした。

そのため、動画学習は断念し、

- 参考書で全体像をざっくり把握

- 公論出版の問題集をひたすら暗記

という普通で地道な方法を実施しました。

問題集2周を目標としました。(実際は1周しかできませんでした…)

試験直前の仕上がり

試験直前の仕上がりはあまり良い状態ではありませんでした。

公論出版の問題集を1周しかできず、記憶があいまいな部分が多かったです。自信をもって解ける問題が少なく、なんとなくの感覚で解いているだけです。

試験当日の感想(大阪)

試験結果は、筆記が65%、実技が65%とギリギリでした👇

ただ運が良かっただけだと思います。

やはり、問題集1周では記憶があいまいでした。2周して記憶をある程度確定しておけば、安全圏にいけると思います。

【筆記】全体的に予想よりかなり難しい

筆記は、予想よりもかなり難しかったです。

最初から長文の問題が並び、「あれっ?こんなに難しかったけ?」と焦りました。

公論出版の問題集の1.5倍ほど難しく感じました。

例えば機械分野(力のモーメントやベルヌーイの定理など)は「基本の公式使えば分かるでしょう」と、甘く見ていましたが、さっぱり分からず、とりあえず掛け算・割り算して単位合わせでなんとか答えを予想しました…。逆に言えば単位計算を何パターンかして、答えの単位と一致すれば正解に近い解答方法が使えるレベルではありますが。

ねずみ鋳鉄、と聞いたことのない単語も出ていたのが印象的でした。もちろん分かりませんでした。

他にも、問題集に出ていない問題が多く、かなりの絶望感を味わいました。

公論出版の問題集を2周して、しっかり覚えておかないと厳しいです。

【鑑別・製図】素直な問題

製図・鑑別は素直な問題で難しくはありませんでした。実技が65%と低いのはただの勉強不足です…。

製図の2問は以下内容で、基本的な知識があれば解けるレベルでした👇

- 屋内消火栓設備のポンプ吐出し量や水源水量を求める

- スプリンクラー設備の系統図の欠落を埋める問題

鑑別は、記憶があゆふやですが、この内容だったと思います👇

- 静水圧力計の位置、名前

- ポンプや水槽の設備名称

- 各スプリンクラーヘッドの名称

鑑別・製図は素直な問題で、基本的な勉強をしていれば解けるレベルでした。しかし、記憶あいまいで何問もハズしていました…。取れる問題を外しているので精神ダメージが大きかったです。

甲1類は「一番難しい」と言われているとおり難しかったです…。2,3回試験を受ける覚悟して受験すると良いと思います

次は消防設備士の乙6類を目指します。

コメント